Du bist von buddhistischen Ideen fasziniert, findest aber jede Art von Glauben und Religion unvereinbar mit deiner modernen Weltanschauung? Als Buddhist und Informatiker versuche ich zu erklären, warum es da keinen Grund zur Sorge gibt.

Achtsamkeit und Meditation haben in letzter Zeit viel positive Aufmerksamkeit erhalten; ihre positiven Auswirkungen auf Körper und Geist sind durch wissenschaftliche Studien bestätigt worden, und sie werden in großem Umfang in säkularen Umgebungen wie Psychotherapie oder Coaching angewandt (siehe z. B. das Programm zur Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion). Diese Ergebnisse könnten das Interesse am Buddhismus auch bei grundsätzlich weltlich orientierten Menschen wecken – es liegt nahe zu fragen, woher diese erfolgreichen Praktiken kommen und wie sie in ihrem ursprünglichen Kontext angewendet werden. Menschen, die bereits positive Erfahrungen mit Meditation gemacht haben, möchten vielleicht tiefer gehen und sehen, was der Buddhismus sonst noch zu bieten hat.

Nun liegt es zwar im Auge des Betrachters, ob man den Buddhismus als Religion, als Philosophie oder als etwas ganz anderes bezeichnet; aber er beinhaltet unbestreitbar auch einige religiöse Elemente. Zunächst einmal wird der Buddhismus als eine der fünf Weltreligionen bezeichnet und ist in vielen Ländern der Welt als Religion anerkannt. Je nach buddhistischer Tradition und Schule (von denen es erstaunlich viele gibt), gibt es dann Glaubensvorstellungen, Mythen und Rituale. Und genau hier wird es für viele schwierig. In der westlichen Welt befinden sich die Religionen in einer Imagekrise: Einerseits werden sie ständig für Populismus und Radikalisierung auf der ganzen Welt missbraucht, andererseits halten wir sie im Lichte der modernen Wissenschaft für obsolet.

Wir vertrauen auf die Wissenschaft.

Angesichts der Fortschritte, die sie uns gebracht hat – medizinische Behandlungen, globale Echtzeitkommunikation oder der Kühlschrank, um nur einige praktische Beispiele zu nennen – ist es nicht verwunderlich, dass unser Vertrauen in die Wissenschaft enorm ist. Aber ist wissenschaftliches Wissen wirklich die einzig gültige Art von Wissen? Und was macht wissenschaftliches Wissen überhaupt aus?

Die landläufige Meinung lautet in etwa so: Wissenschaft ist objektiv, basiert auf Fakten und logischen Überlegungen und ist frei von Dogmen oder persönlichen Meinungen. Wenn man über diese Aussagen einmal genauer nachdenkt, wird man vielleicht feststellen, dass die Dinge gar nicht so einfach sind. Zur Veranschaulichung werde ich versuchen, einige damit zusammenhängende philosophische Diskussionen kurz zu skizzieren, die bis heute nicht abgeschlossen sind.

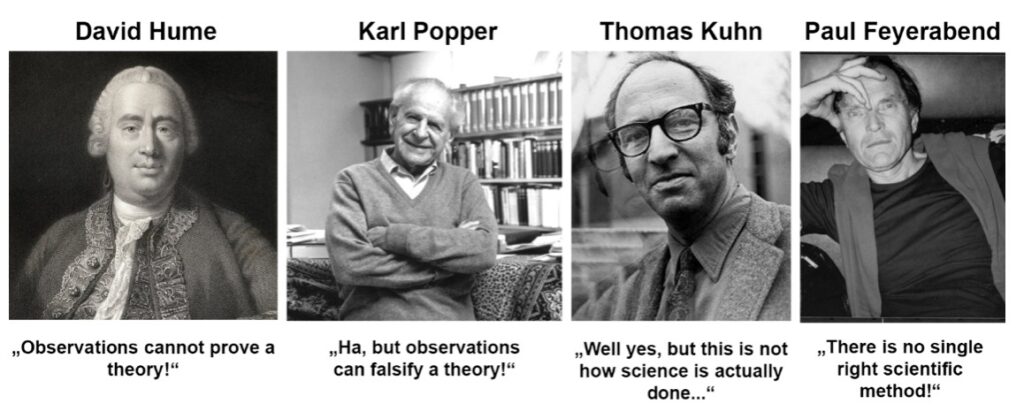

Zunächst einmal ist nicht klar, wie man „objektive Fakten“ erhält – durch direkte Beobachtung mit den Sinnen, durch instrumentelle Messungen oder durch Computersimulationen? Und wie können wir Beobachtungen machen, die völlig unabhängig von bestehenden Annahmen über die Welt sind? Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass uns objektive Fakten zur Verfügung stehen, ist es nicht einfach, daraus allgemeines Wissen abzuleiten. Bereits im 18. Jahrhundert stellte David Hume fest, dass es selbst nach einer häufigen Beobachtung eines bestimmten Verhaltens der Welt keinen logischen Grund gibt, zu glauben, dass sich dieses Verhalten auch in Zukunft so darstellen wird. Das klassische Beispiel: Man kann nicht behaupten, dass „alle Schwäne weiß sind“, selbst wenn man eine Million weiße Schwäne beobachtet hat. Dies wiederum war der Grund für Karl Poppers Falsifikationismus: Er schlägt vor, dass es in der Wissenschaft nicht möglich ist, irgendetwas mit Gewissheit zu beweisen – aber wenn eine Theorie falsch ist, kann sie falsifiziert werden. Nachdem wir einen einzigen schwarzen Schwan beobachtet haben, wissen wir, dass die Theorie „alle Schwäne sind weiß“ nicht wahr sein kann.

Während die Ideen des Falsifikationismus heute weithin anerkannt sind, haben Leute, die untersucht haben, wie Wissenschaft in der Praxis betrieben wird, festgestellt, dass dies keine gute Beschreibung der Realität ist. Thomas Kuhn zum Beispiel stellt fest, dass es in Phasen der „normalen Wissenschaft“ Prinzipien und Annahmen gibt, die nie in Frage gestellt werden; wenn Beobachtungen ihnen widersprechen, wird der Fehler eher in den Beobachtungen gesucht (wenn man einen schwarzen Schwan beobachtet, obwohl „bekannt“ ist, dass alle Schwäne weiß sind, könnte man zunächst annehmen, dass es sich nur um eine optische Täuschung handelt oder um einen schmutzigen weißen Schwan…). Erst wenn die Widersprüche überhand nehmen, kann es zu einem „Paradigmenwechsel“ kommen.

Der Philosoph Paul Feyerabend geht sogar noch weiter: In seinem berühmten Aufsatz „Wider den Methodenzwang“ zeigt er, dass die wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen der Geschichte nicht streng nach einer bestimmten wissenschaftlichen Methode gemacht wurden und dass Intuition, persönliche Überzeugung und Opportunismus eine größere Rolle spielen, als wir glauben möchten. In seiner anarchistischen Wissenschaftstheorie behauptet er, dass es so etwas wie eine universelle wissenschaftliche Methode nicht gibt und dass es keinen objektiven Grund dafür gibt, warum irgendeine Methode anderen Wegen der Erkenntnisgewinnung (wie z. B. der Astrologie) von Natur aus überlegen sein sollte. Obwohl seine Thesen bei einigen Kollegen nicht so gut ankamen (er wurde z.B. als „schlimmster Feind der Wissenschaft“ bezeichnet), konnte er bisher nicht so richtig widerlegt werden.

Wie man sieht, kann man sehr tief in diesen Kaninchenbau eindringen… Aber der Punkt auf den ich eigentlich hinaus will, ist folgender: Wir vertrauen der Wissenschaft hauptsächlich deshalb, weil sie bisher ziemlich gut funktioniert hat und der Menschheit große Fortschritte gebracht hat; und nicht, weil sie eine Garantie für die Wahrheit ist.

Die Suche nach der Wahrheit

Auch wenn sich die Wissenschaft der Wahrheit niemals sicher sein kann, so ist ihr Streben danach eine ihrer bestimmenden Eigenschaften. Und hier finden wir eine auffällige Parallele zwischen der Wissenschaft und dem Buddhismus, wo die Suche nach Wahrheit ebenfalls eine grundlegende Rolle spielt: Unwissenheit ist die Ursache des Leidens, und das Erkennen der Wahrheit ist das Ziel des buddhistischen Weges.

In der Tat lässt sich die Entstehungsgeschichte des Buddhismus leicht als klassische Forschungstätigkeit darstellen. Prinz Siddhartha (den wir heute als Buddha bezeichnen) beobachtete das Leiden in der Welt außerhalb seiner Palastmauern und stellte sich dabei Fragen, die er nicht beantworten konnte: Warum gibt es Leiden in der Welt und wie kann es beseitigt werden? Diese Fragen waren so drängend, dass er beschloss, sein Leben als Prinz aufzugeben und sich auf die Suche nach Antworten zu machen. In den nächsten Jahren besuchte er verschiedene Lehrer der damaligen Zeit (eine Recherche zum „Stand der Technik“) und beobachtete die Welt um sich herum und in sich selbst gründlich. Schließlich kam er zu einer tiefgründigen Theorie über die Natur der menschlichen Existenz und des Universums, die er später seinen Anhängern lehrte.

Zu den Lehren Buddhas gehören die vier edlen Wahrheiten über die Natur des Leidens und seine Überwindung, „Naturgesetze“, die die Welt regieren und nicht nur den physischen, sondern auch den moralischen Bereich umfassen (wie das Gesetz des abhängigen Entstehens und das Konzept des Karma), sowie weitere Erkenntnisse über den menschlichen Geist (wie die eingangs erwähnte Idee der Achtsamkeit).

Keine dieser Lehren beruht auf irgendeiner Art von göttlicher Offenbarung, sondern nur auf den sorgfältigen Untersuchungen Buddhas. Vielleicht waren einige seiner Methoden (wie z. B. die Meditation unter dem Bodhi-Baum) etwas anders als das, was wir heute als „wissenschaftlich“ bezeichnen würden, aber das ist, um nochmal auf Feyerabend zurückzukommen, kein Qualitätsmerkmal per se. Wie bei der modernen Wissenschaft zeigt sich der Wert der Lehre des Buddha in der großen Zahl von Anhängern, die sie überzeugend und nützlich fanden – und es auch heute noch tun.

Der Buddhistische Weg

Heute, 2600 Jahre später, werden Buddhas Lehren in schriftlichen Sutras und durch zahlreiche lebendige buddhistische Traditionen weitergegeben. Was bedeutet es also, heute ein praktizierender Buddhist zu sein?

Ich würde behaupten, dass der Buddhismus eine sehr „praktische“ Religion ist – die Sutras zu lesen ist eine Sache, sie wirklich zu erlangen etwas ganz anderes. Die Lehren des Buddha, die Sutras, sowie die Unterweisungen der lebenden Meister sollen uns auf unserer eigenen Suche nach der Wahrheit anleiten. Sie zeigen uns den Weg, aber wir müssen ihn selbst gehen. Im Buddhismus geht es nicht darum, zu glauben, was Buddha gesagt hat – es geht darum, selbst Buddha zu werden. Ich stelle mir das gerne so vor, als würde man ein Musikinstrument lernen: Man kann die Musiktheorie studieren, man kann einen Lehrer haben, der einem die Spieltechniken zeigt – aber das Wichtigste ist, dass man übt. Im Laufe der Jahre wird man sein Instrument meistern und ein Verständnis für Musik bekommen, das über Worte hinausgeht.

Auf dem buddhistischen Weg ist das Instrument, das man meistern will, das Selbst: Man wird langsam besser darin, mit seinem Ärger, seinen Wünschen und Ängsten umzugehen. Man will intuitiv die „Musik“ des Universums verstehen: Welche Handlungen führen zu welchen Ergebnissen? Wie sollten wir uns in jeder Situation verhalten? Wie können wir anderen wirklich nützen? Um auf dieser Suche voranzukommen, ist es sehr wichtig, Lehren als Wegweiser zu erhalten; man muss sie jedoch in der Praxis anwenden und die Auswirkungen erfahren, um wirklich etwas zu erkennen. Auf diese Weise werden die buddhistischen Lehren kontinuierlich auf einer persönlichen Ebene bestätigt.

Wissenschaft und Buddhismus – ein starkes Team

Wir haben gesehen, dass Wissenschaft und Buddhismus im Kern nicht so gegensätzlich sind, wie es auf den ersten Blick scheint. Ihre Methoden mögen sich unterscheiden, aber beide sind durch die Suche nach der Wahrheit verbunden. Die Wissenschaft ist weniger geradlinig als es scheint – und der Buddhismus weniger mythisch. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es Aspekte der Welt und des menschlichen Lebens gibt, die die Wissenschaft nur schwer erfassen kann – wie zum Beispiel das Glück. In diesem Zusammenhang würde ich zu dem Schluss kommen, dass Wissenschaft und Buddhismus nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich gegenseitig ergänzen: Beide tragen zu unserem Verständnis des Universums bei und können unser Handeln in Richtung einer besseren Welt lenken. Oder wie meine Meisterin Ji Kwang Dae Poep Sa Nim es einmal ausgedrückt hat:

“Wenn Wissenschaft und Buddhismus zusammenkommen, dann kann unermessliche Kraft erlangt werden.” (Daily Sutra 9633, 24. Oktober 2018)